柴田昌年先生南画作品展 山水シリーズ

作品は柴田桃圃(とうほ)名です。

水上明紀様所蔵品をご恵贈頂きました。

昌年先生、かな子様(お嬢様)にご生前

親しくさせて頂きました。

南画は中国の南宋画に由来し、これを

日本的に解釈した絵画。江戸時代中期以降

に発展をみた絵画様式(ウィキぺディア)です。

2025.10.27

㈱三保製薬研究所

踊り場美術館

以前にも柴田昌年先生の南画をご紹介申し上げたことがありますが、今回は水上明紀様の御恵贈により、展示させて頂いています。

水上様が仰るには、‶桃園〟で探していたところが弊社ブログで‶桃圃(とうほ)〟と解り弊社に繋げて頂いたとのことでした。

お嬢様のかな子様とも親しくしていただいて、ただ今年亡くなられ、昌年先生のこともよくお話くださり、お二人とも西式を生活法とされ、健康でご長寿でした。改めてお二人のご冥福をお祈りしたく思っております。

今回は、‶山川シリーズ〟とさせて頂いて、すこし物語り風に並べさせて頂きました。昌年先生に何と言われるかわからない、勝手な思いのもとに並べました。静寂、山の高いところ、滝の音以外何もない、祈りの中でしょうか、。山谷を下り‶流水腐らず〟のごとく、、そして海へ。洗われるが如くです。

曾祖父(ひいおじいさん、柴田篁圃先生)、祖父柴田昌年先生、母柴田長女さん、そして4代目柴田娘さん……と勝手に〔4代目〕としてしまいましたが、それも〔西式4代目〕ということでして、しかしこれが大したことだと思うのです。

実は西式は4代であって、その前から数えると4倍くらいの年数がつづく古い歴史のお家です。

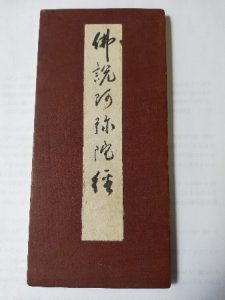

西式4代は、とくに柴田昌年先生の祈りに始まりました。ご家族を元気にしたいという心からの祈りです。一度前のブログでもご紹介しましたが『仏説阿弥陀経』を毎日唱えられたのです。

柴田娘(西式4代目)さん、ただいま背腹(はいふく)運動(脊柱の左右揺振と腹部の出し入れを同時に行う)に精を出されています。

脊柱を左右に揺振する〔=背(はい)〕ことによって、脊柱の故障を全体的に正し、腹部の運動〔=腹(ふく)〕と相俟って〔=同時〕体液を中性にすると云われています。こちらは本運動ですが、準備運動もあって、首(頸椎7番を中心とする神経筋肉の整斉)から上の故障を治す効果があります。

祈りとか、願い、信念、そしておよそ忘れてはならない感謝、そのことが『続く』ということではないでしょうか。

この3月13日でしたが、柴田家の畑では木蓮(もくれん)の花が満開でした。柴田長女さんが切り取って下さった満開の花弁と共に木蓮の姿が西日にあたって、春を待つようでした。

この木蓮の木も何代にも渡ってご家族、地域の人に親しみ楽しまれていることと思います。左の石碑(静岡市清水区、一乗寺境内)は、柴田昌年先生のお父さん、篁圃(こうほ)先生によるものです。

伸、屈を招かば 屈、伸を招く

天運の循環、転輪のごとし(※網点は筆者)

唯善く真に這般の理を知らば

窮達を持ち精神を苦しむことなかれ

篁圃居士

と彫られています。上の解説は『文学碑に見る清水∼郷土資料集 第2集∼』によります。

お父さんは、息子の柴田昌年先生から西式の温冷浴を薦められて以来ずっと欠かさなかったそうです。こちらのお二人はすでに物故されているのですが、今は柴田長女さん(昌年先生の長女)、そして娘さんと4代に渡って健康生活を続けて居られます。

カテゴリ

プロフィール

- 花澤 久元

-

- 誕生日:1946年11月6日

- 血液型:O型(Rh+)

- 趣味:スイマグ造り卒業、もっか青汁作り

- 自己紹介:

母親に首根っこつかまれて飲んでいたスイマグとの付き合いも早70年。

起きがけのスイマグ飲用を忘れず、青汁作りに精を出し、夕食を待ちこがれる”マイナス腸活”を楽しんでいる。