社屋前は中河内川で、アユ釣りで知られる興津川の支流になるのですが、こちらにも釣り人が出て9月最初の土日は青空の下、本当に気持ち良さそうでした。

一枚目の写真は社屋南側になりますが、北側でミホクド(土壌改良剤粉砕前)の天日干しをしております。

ミホクドは副産苦土、つまりマグネシウムのリサイクル(ライン洗浄後の残渣マグネシウムをろ過して採集したもの)品です。皆さんにご利用頂いております。

ミホクド専用の新設置き場が出来ました。

天日干しも、やはり真夏の強烈な太陽光の下、干しがいがあるというものですが、今夏は雨も多く好天の休日には、新設置き場から引き出して天日干ししております。

今年の中秋の名月は9月10日ということですが、一週速いお月さんが碧空に見えていました。下の写真で確認して頂けますでしょうか。

山間の為か、夜空のお星さんがくっきり見えます。山の黒さが空を引き立て、そしてお星さんの光を鮮やかにしているのでしょうか。

この日のお陽さんも、日中ですがしっかり認められて、中秋の名月を楽しみにできそうです。

青汁の葉材料栽培に、モロヘイヤだったり、紫蘇、レタスなど、そして今年はケールもでしたが、この生ごみからのリサイクル肥料が貢献してくれています。実は、この肥料は、チップした雑草とか木枝・竹の肥料場で醗酵剤替わりとして役立っております。

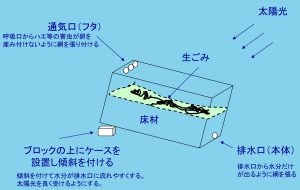

太陽光を利用するために有効な衣裳ケースを使っていますが、やはり劣化も早くて割れるのも間近になって、新しくつくることにしました。

ハンダごての熱で、水分蒸発用の穴と、排液用の穴を開けています。こちらはフタです。

こちらが本体です。フタの穴と本体の穴は、同じ上下位置に並ばないようにして使います。

出典:http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000153682.pdf

こちらのボカシ(約一年分を造ってあります。一年前紹介写真)を、衣裳ケース本体の1/3から半分くらいまで入れ、その上に毎日出る生ゴミ、これが宝の肥料になるわけですが、一番上の写真のように陽ざしの下,肥料化します。

スイマグも、ミホクドにリサイクル(副産苦土、土壌改良剤)してご利用頂いていますが、みんな‶宝の山〟だと思います。

奄美の寺に8枚 ―田中一村の色紙発見

奄美市の田中一村記念美術館が本人の作品とみて詳しく鑑定を進めている。(6/10毎日新聞)

弊社階段踊り場美術館でおなじみの“一村展”(2021.7.1社長ブログ)。

奄美時代、無名の島外人。物静かな人。健康のため酒もたばこも一切やらず、厳しく自分を律する人だった。

同紙記事の中に、奄美時代の一村は無名で、昭和40年代に入って独特の絵画世界(上から2番目の写真・“一村展”)を確立する前に描かれたものだろう、という記念美術館学芸員有川さんの話がありました。

『田中一村伝・アダンの画帖』(南日本新聞社編)に、「、、私は、この南の島で職工として朽ちることで満足なのです」「もし七十の齢を保って健康であったら、その時は又絵をかきましょうと思います」「当奄美の私の生活は、耕作して野菜は自給しておりますので、農閑期以外は家を離れることができません。、、」「見せる為に描いたのではなく、私の良心を納得させる為にやったのですから…。」

一村さんは、’77.9月11日早朝、日課の畑仕事に出てこない、、と家主さんが「亡くなっているのをみつけ、」られてという最後だったとのことです。死後数年たって、一躍脚光を浴びるようになった日本画家でした。

カテゴリ

プロフィール

- 花澤 久元

-

- 誕生日:1946年11月6日

- 血液型:O型(Rh+)

- 趣味:スイマグ造り卒業、もっか青汁作り

- 自己紹介:

母親に首根っこつかまれて飲んでいたスイマグとの付き合いも早70年。

起きがけのスイマグ飲用を忘れず、青汁作りに精を出し、夕食を待ちこがれる”マイナス腸活”を楽しんでいる。