往時雑感

予言―正四面体論

書き出しからCとかHでは「む?何か難しそうだな」と二の足をお踏みの方もあろうかと思いますが、少しの間ご辛抱戴いてお付き合い願えればと思います。

それというのも、何故、正四面体(四面が正三角形の立体)なのか―。「四面体(テトラへドロン)が、わたくしの健康生活のシンボルである」と、西式健康法の創始者・西勝造先生は著されているのですが、それではいったい四面体って何だろうと考えたあげくのはて、化学の本を開いて見たわけです。

生体の大部分は水でH(水素)と、O(酸素)ですが、水以外の物質で生体構成成分として重要な物質のうち、糖はC(炭素)、H、O、脂質もこの3種の元素から成っています。タンパク質はC、H、O、N(窒素)、S(イオウ)、P(リン)、核酸はC、H、O、N、Pなどの元素を含有していて、生体構成元素としては、C、H、O、N、P、S、の6種類が代表的なものです。なおこの他のものは、いわゆる無機質として酸素などの機能に影響を及ぼしたり、イオンとして存在するなどして生体現象に関係しています。

ここで取り上げて見たいのは、炭素Cですが、その炭素は生物界の中心元素といわれています。ついでに言えば、ケイ素は種々の鉱物の中心元素ということができます。なお炭素は自然界で炭酸塩の形で鉱物として、またダイヤモンドや石墨などの単体として、さらに石油、石炭などの形で広く存在しています。

さてこの炭素は、ついでに書いたケイ素もですが、正四面体の分子をつくる性質が強くあらわれるんです。

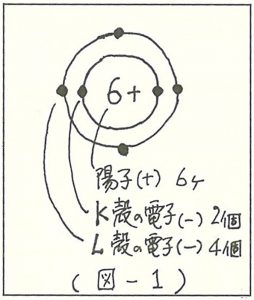

元素の物理的、化学的諸性質とその変化はすべて「電子の世界」のできごとなんです。炭素Cは中心に正電荷をもつ原子核と、その周囲に広がった電子からなっています。(図1)

(+)(-)が同数で、安定しているわけです。そして元素の化学的性質は主として最外殻電子(Cの場合は、L殻の電子)の状態できまりますから、炭素Cは4つの手を持って、他と結合するわけです。

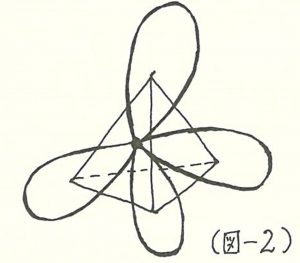

1875年にVant・Hoffという人とLeBeLという人がそれぞれ独立にですが「炭素4個の結合は空間で互いに等しい角度にあり、それゆえ炭素原子を中心にした正四面体の四隅の方向に延びている」(図2)という合理的な仮定を用いて、分子の空間的な性質を提案したのです。

その後、長い間、この見解の正しさを示す豊富な証拠が出されたのですが、1875年にはけっして広く受け入れられてはいなかったのです。実際、当時の化学界は二人の提案を空想的で無意味なものと見ていたということです。

しかし、この予言は成功裡に種々の結果をもたらして化学者の想像力の正しさが何百万回も厳密に立証されてきました。この構造理論を用いても満足に理解できないような化学上の観察はないといえるほど、この理論は強力であると証明されているのです。

「一つの炭素原子に結合している4個の別々の原子の正四面体的な配列は、普遍的なものである」

要するに極小の世界でも普遍的な構造は、最も安定している正四面体構造であることがわかります。さてCから即、人間では少々飛躍しすぎかもしれませんが、元素のあつまりであるともいえる人間について、西勝造(1894‐1959)先生の人間四面体論を読んでみました。

人間は十二の構成分、(1)骨格、(2)筋肉、(3)血液とリンパ液、(4)血管とリンパ管、(5)呼吸器官、(6)栄養期間、(7)泌尿器官、(8)内分泌腺、(9)生殖器、(10)神経系統、(11)知覚器官および(12)声帯、言語より成る。これらのものは、相互に引き離すことはできない。これらのものは人間を構成するとき、その個性をすでに失っているのである。そのいずれかで不秩序がおこるとき、単一の処置法では役にたたない。すべての構成分のあいだの平衡の再建が、唯一の有効な処置法である。

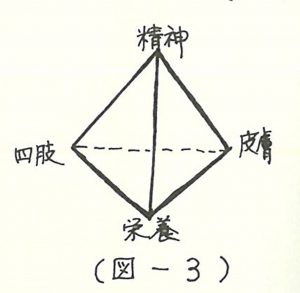

そこで十二の構成分を(1)人間を保護するもの、(2)人間を養うもの、(3)人間を運営するもの、(4)人間を統一するものとまとめることができる。それは(1)皮膚であり、(2)栄養であり、(3)四肢であり、(4)精神である。

そして人間は立体幾何学上の四面体になぞらえることができる。その四つの頂点が、それぞれ皮膚、栄養、四肢および、精神である(図3)。この類推は妥当だと思われる。なぜかというと、四面体は人間がそうであるように、その容積に比し最大の安定力をもつ唯一の立体だからである。そして重要なことはこの四つの要素を健全にかつ効率よくするように心がけることである、と著わされています。

生体の構成成分にはじまって、人間を構成する要素とその構造にまで及んでしまいましたが、正四面体の普遍性を理解しますと、人間四面体の構造理論を用いて理解できないような医学上の観察はないといえるほどの先見性であろうと思えるのです。尚、最後に人間と社会(環境)のあり方を考えなければならないと思いますが、安永寿延・編著「写真集・人間安藤昌益」の中に氏の安藤昌益論がありました。

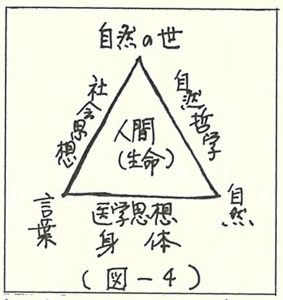

昌益思想の構造(図4)-人間は身体的存在であることによって、言葉を発し、全自然と呼応する自然である。医学思想に自然哲学と社会思想が組み合わされた三角形の頂点に、理想社会たる「自然の世」の展望が位置づけられる。

この三角形も四面体になるかもしれません。それにしても、今から二百年以上も前に生きた人の、その思想の先見性に驚かされるのです。(H)

以下の文献を利用させて戴きました。

・森脇千秋著 生理化学・生命現象への化学的アプローチ

・斉藤一夫、柴田村治著 無機化学の基礎

・J・ハンドリクソン、D・クラム、J・ハモンド著 有機化学〔1〕

・右田俊彦、永井洋一郎著 有機反応機構

・柏樹社 西勝造著作集〔第一巻〕〔第十二巻〕

表示変更のお知らせ

前回の三保通信20号でスイマグの制酸剤としての用量の変更をお知らせしましたが、今回は、緩下剤としての用量の変更をお知らせします。

緩下剤も制酸剤と同様、医薬品再評価結果が出されましたので、それに基づき、用量を次のように変更することになりました。

緩下剤として

15才以上 一日16~26ml

11才~15才 一日11~17ml

7才~11才 一日8~13ml

3才~7才 一日6~8ml

このように、緩下剤につきましては以前に比べ用量が多くなりましたが、各人により効き目が異なりますので、初めての方はまず最小量からお試しいただきたいと思います。

また服用の際には、瓶をよく振ってからお使い下さいますよう重ねてお願いいたします。(M)

編集後記

▼信州のIさんのお便りに「秋が深まって参りました。秋の夜長…細かった虫の声も、さすがに聞こえなくなりました。稲刈りに汗を流し、健康の喜びをかみしめました」とありました。光景がしみじみと目に浮かびます。有難うございました。(H)

第21号 1986年11月1日